明治30年、貝塚市で魚屋「魚幸」として創業し、明治41年に魚を加工し、日持ちするようにして販売するため「桑山商店」としてかまぼこ製造を始めました。別寅かまぼこの品質を支えるもの、それは職人の目利きと技術です。それらを引き続き発揮できるよう、かまぼこやちくわ製品を作る1970年建設の岸和田工場と、天ぷら製品を作る1993年建設の貝塚工場の機能を集約し、令和2年、貝塚新工場にて生産を開始しました。新工場のコンセプトは「伝統と最新鋭の融合」です。衛生面を強化し、冷却機など機器の新設や改修を進める一方、約70台ある石臼を使い、すり身を練る伝統の製法は継続します。新商品や新規事業に対応できる空きスペースも確保し、次世代へと継いで行く工場を作り上げました。そして、この新工場の完成により、いろいろなことに挑戦できる環境が整います。今後は日本全国展開、海外輸出も見据え、努力し続けてまいります。

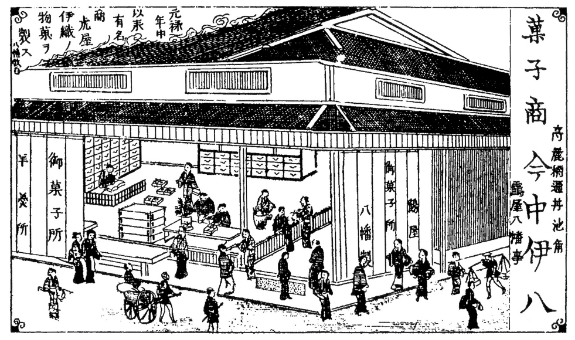

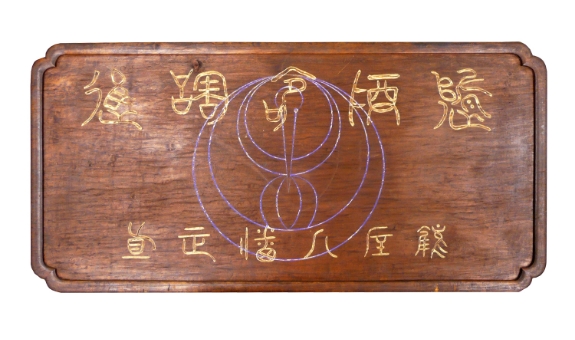

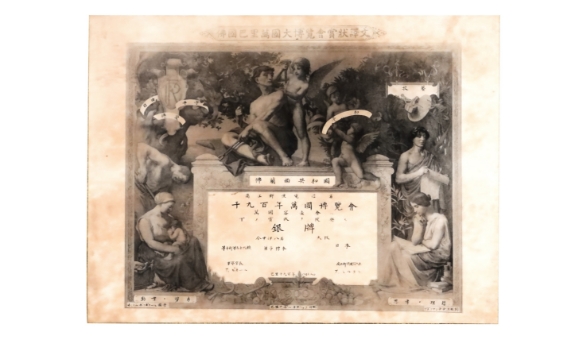

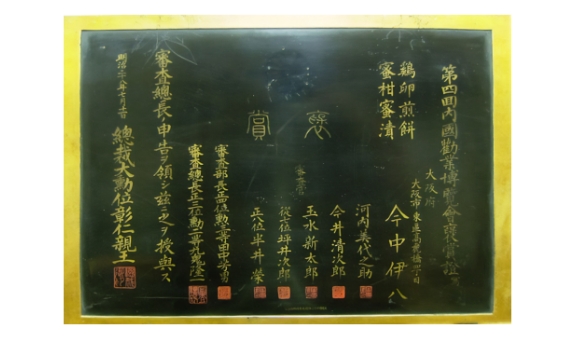

伝統を継承し文久三年(1863年)創業・・・・鶴屋八幡の技法は、約320年前の元禄時代まで遡ります。元禄15年(1702)創業で、江戸時代の天下の台所と言われた上方で高名であった、老舗菓子店 虎屋伊織が起源になります。正確には、虎屋大和大掾藤原伊織(とらややまとだいじょうふじわらのいおり)と言い、店の間口は六、七間もあり、その隆盛ぶりは『東海道中膝栗毛』にも登場します。江戸時代の商人番付にも度々登場し、幕末まで九代に亙り繁盛しましたが、 九代目当主 竹田七郎兵衛が病弱のうえ実子が無く、そこへ動乱期の世情不安 が重なり、160年続いた老舗も商いが行き詰まりました。

困ったのは、大坂のお茶人達でした。 当時は饅頭が有名でしたが、お茶席用の上生菓子が主力でその数800種程あり、大阪城にも記録が残り、大名や鴻池家等の豪商、お茶人など顧客それぞれのお好みも心得ておりました。

そこで幼少の頃より縁あって奉公し、主人より厚い信頼を得ていた今中伊八が、お茶人や贔屓筋と九代目当主から「このままでは、連綿と受け継いだ我家製法が、途絶えるのは忍びない。幸い、そなたは幼少の頃より奉公し我家製法を修得し顧客の信頼も厚い。以って別に居を構え我家製法を後の世に守り伝えなさい」(初代の書き残した「虎屋大和大掾藤原伊織由来略伝」より)との有難い仰せがありました。 また、主家に原料を収めていた八幡屋辰邨からの「商売の見通しが立つ迄、心置きなく材料を使ってよいから」との願ってもない後押しもあり、伝統の火を消すまいと、虎屋伊織の職人達と製法、技術を踏襲し、文久3年(1863)に同じ高麗橋に心機一転、鶴屋八幡として暖簾を掲げました。

1946年、大阪市阿倍野区にて菓子製造販売「づぼら堂」を開業。1963年、株式会社大阪の味本舗として組織改編を行い、十色好み「大阪の味」、天下平定「大阪まんじゅう」などを開発し、大阪府下の鉄道、空港などの主要ターミナル及び、大阪市内有名販売店での販売を開始。以降、170年の大阪万博、1981年の神戸博、1983年の大阪築城400年まつり大阪城博覧会、1989年の花の万博などでの販売・出店などを行う。さらに、1994年の志摩スペイン村にて出店。2001年からはユニバーサルスタジオの開業に伴い、キャラクター商品を出品、販売を行う。

大阪・京都・奈良の境に位置する交野の郷で江戸時代末期より代々受け継いでまいりました年間製造石数が約500石とゆう小規模の酒蔵です。全製造数量の約9割が特定名称酒で、その内の4割を「原酒」で蔵出しするほど「原酒」にこだわりをもって日々酒造りに励んでいます。生駒山系の豊富な伏流水と地元関西を中心とする上質の酒米、そしてなにより南部杜氏、濱田佳秀をはじめとする職人、社員の抜群のチームワークで、製造はもとより、貯蔵、瓶詰め、商品の管理、出荷に至るまで、最良の状態でお客様にお届けすることをモットーにしています。

創業者村田村四郎は好物のソーライス(ご飯にウスターソースをかけたもの)にかかる西洋醤油を自分の手でつくりたいと昭和八年(一九三三年)なにわの地でソース製造業を興しました。

創業以来、ソースの粘りを見て触り、炊き上がる音を聞き、香りを嗅ぎ、味を確かめる、すなわち五感を大切に代々受け継がれたレシピでソースを炊き上げております。代々受け継がれる伝統の味を守るため、「一日一釜」の製造量を守っております。

その味も時代の変化に対応しながら、日々進化しております。

金紋ソースの味の魅力は深いコク、そして甘さと酸味、スパイス感の絶妙なバランスです。

創業以来、大阪粉もん文化とともに成長、進化した金紋ソースの味をぜひご賞味ください。

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ