1800年(寛政12年)初代又兵衛が河内屋を名のり、堺・少林寺町五貫屋筋にて醤油醸造業を始める(河又醤油創業)。

1830年(天保元年)堺・新在家町に店を移す。

1836年(天保7年)河内屋又兵衛が2代目として家督を相続。

1871年(明治4年)二代目河内屋又平(又兵衛より改名)が河盛姓を名のる。

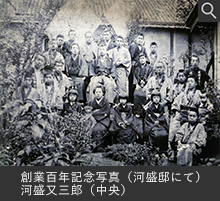

1883年(明治16年)三代目として河盛又三郎が家督を相続。

1898年(明治31年)「松乃盛」が宮内省御用達となる。

1899年(明治32年)河又醤油創業100年記念事業を開催。

1905年(明治38年)河又醤油試験所で本邦初の醤油麹菌(河又菌)の純粋培養を開始。

1914年(大正3年)日本郵船に船舶用醤油を納入。

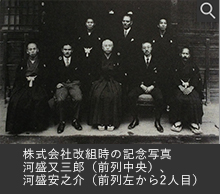

1926年(昭和元年)河又醤油が資本金70万円で株式会社に。

1941年(昭和16年)河盛安之介が4代目として社長に就任。

1945年(昭和20年)堺の空襲にて新在家町の本社・工場が全焼。

1946年(昭和21年)現在の地(堺市石津北町)で工場復興に着手。

1964年(昭和39年)最新技術を導入し、醸造場の省力化に着手。JAS認定工場となる。

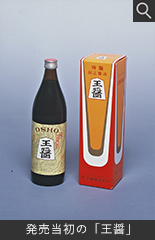

1969年(昭和44年)創業170周年記念として最高級醤油「王醤」を発売。

1970年(昭和45年)河又醤油とイヅミイチ(大阪府貝塚市)が合同で大醤株式会社を設立し、初代社長に河盛安之介が就任。

1974年(昭和49年)河盛泰三が創業から五代目、大醤として二代目社長に就任。

1980年(昭和55年)「ゆずぽんず」で調味醤油の分野に進出。

1981年(昭和56年)現本社事務所竣工。

1989年(平成元年)大醤三代目社長に布谷英雅が就任。

1996年(平成8年)当時和歌山県最大の醤油醸造メーカーだった西幸醤油の業務を引き継ぐ。

2000年(平成12年)大醤四代目社長に河盛幹雄が就任。創業200年記念に「波佐見焼入り醤油」を発売。

2004年(平成16年)「ISO-9001」を認証所得。

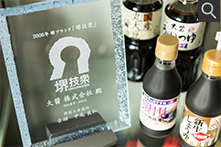

2006年(平成18年)堺ブランド「堺技衆」を認証所得。

2013年(平成25年)「キムチぽんず」が「モンドセレクション金賞」を初受賞。

2017年(平成29年)本社敷地内に調味醤油生産工場(FS棟)竣工。

2021年(令和3年)食品安全管理規格「JFS-B規格」の適合証明取得。「王醤」が「大阪産(もん)名品」認証商品商品になる。

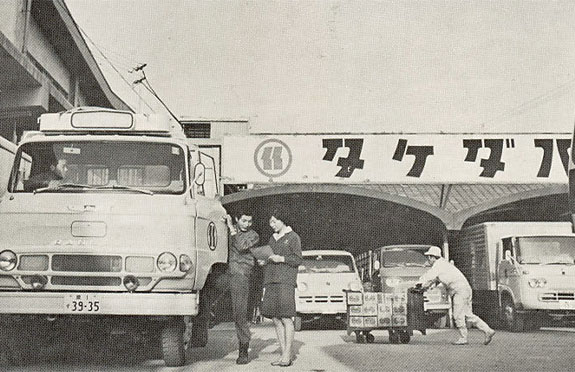

1954年10月

代表者竹田清が、食肉業界の近代化を目的に大阪府羽曳野市に竹田ハム工業所を設立

1958年10月

竹田ハム工業所を改組

1962年7月

社名をタケダハム株式会社に改称 大阪市浪速区に大阪営業所を開設

1964年5月

京都府長岡京市に営業所を開設

1978年4月

発色剤を使用しない「無塩せきハム」の開発に着手

1979年7月

大阪府羽曳野市に総合商品センターを開設

1980年

あらびきウインナーの先駆け「スタミナウインナー」を発売

1986年10月

厚生大臣より「食品衛生功労賞」受賞

1994年2月

農林水産大臣より「技術功労賞」受賞

1996年12月

資本金を3億円に増資

1998年2月

創立40周年「感謝の集い」を開催

2005年

代表取締役社長 竹田清、黄綬褒章」受章。羽曳野市に商品配送センター開設

2007年6月

大阪府羽曳野市「道の駅 しらとりの郷」に直営店「肉の竹田屋」を出店

2008年12月

創立50周年・食品産業優良企業として「農林水産大臣賞」受賞

2012年10月

生産事業本部がISO22000 認証取得。ISO 22000は食品安全マネジメントシステムに関する国際規格です。

2012年11月

ドイツ農業協会(DLG)主催、国際品質競技会において金賞4品、銀賞1品受賞

2014年5月

「美味大阪 焼豚」が大阪府より「大阪産(もん)名品」の認定を受ける

2019年11月

ドイツ農業協会(DLG)主催、国際品質競技会において6回連続の金賞受賞(5品目)

2023年11月

ドイツ農業協会(DLG)主催、国際品質競技会において7回連続の金賞受賞(3品目)

2024年4月

竹田 清 社長 代表取締役会長に就任

竹田 昌弘 副社長 代表取締役社長に就任

八百源の祖、八百屋宗源は、薬種商として、約500年前に堺で活躍しました。その項海外から輸入された「肉桂」という薬種は香りも良く、お餅に混ぜ合わせたところとても良い香りのお餅として、堺の町衆たちに喜ばれました。それが元祖肉桂餅の始まりです。

江戸期・文化文政の時代、茶の湯の発展と共に、肉桂餅も進化して、八百源の肉桂餅は、元祖と呼ばれるようになりました。 現在では、シナモン=肉桂を使用した、きんつば、カステラ、 どら焼き等、新しい和菓子にも挑戦しつつ、元祖肉桂餅も大切に守り伝えております。

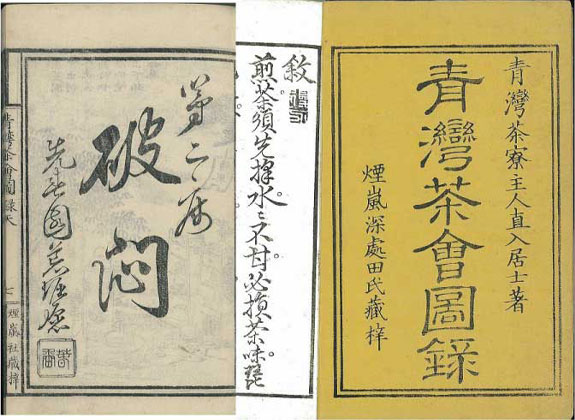

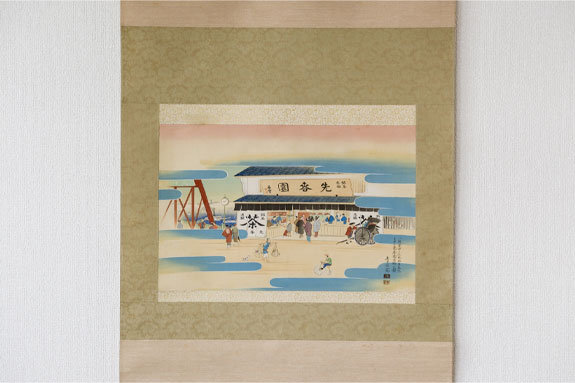

黒船が来航して騒がしくなってきた江戸後期(文久二年・1862年)、売茶翁の没後100年忌に際して、青湾(せいわん)(淀川河畔桜ノ宮付近、美味しい水が採取できると太閤秀吉が命名)の地で、「青湾茶会」が盛大に行われました。

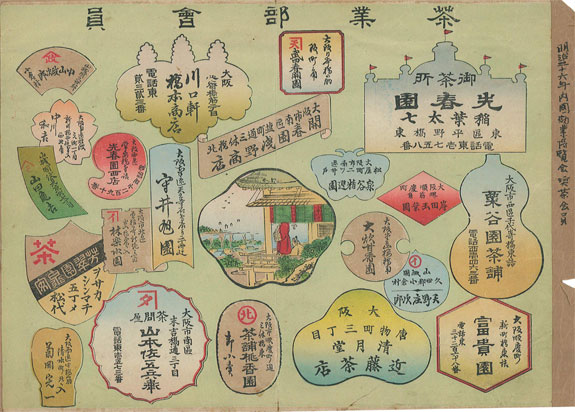

文化博覧会とも称されたこの催しの第二茶席を担当したのが、先春園の初代、荒堀源之助です。源之助は、10人両替(御用両替商)の一人、天王寺屋に奉公して番頭を務めていましたが、各界の名士が集う茶席サロンに通ううち、お茶の魅力に取りつかれ、「天王寺屋」として茶の小売業を始めたのです。その後、中国明時代の皇室の名茶園、先春山にちなんで「先春園」と屋号を改めました。

創業者「翠利雄(91歳)」は1959年に現在の所在地である大阪市東住吉区東田辺にてみどり製菓を創業しました。

翠利雄は人を楽しませることが大好きな性格で、「大阪で仕事するからには人々の笑顔を繋ぐ仕事がしたい」「お菓子の美しさと美味しさで人々を笑顔にしたい」という想いで、

「半生菓子」と呼ばれる砂糖と水飴と寒天を主原料として煮詰めて動植物に見立ててかたどったのち、乾燥させて作る色彩華やかなゼリー菓子をなりわいとしました。

創業後まもなく、「お好みゼリー」を開発。

みどり製菓が作るいろどりと味わい豊かなゼリー菓子は人気を博し、お茶菓子やお供え菓子として全国の和菓子屋・百貨店・スーパーなどで販売され親しまれています。

みどり製菓の半生菓子は見た目の華やかさに加えて、製造工程において乾燥を行い水分量が10%以上30%以下で水分活性が低いお菓子の為、日持ちがします。

そのため、お盆やお彼岸の時期に先祖の仏壇へのお供えものとして日本全国で広く親しまれてきました。

生菓子のような見た目の華やかさに加えて、120日と日持ちが長いのでしばらくお供えした後に、お茶菓子として楽しむことが出来ます。

また、「茶道」の世界でもお茶と一緒に、味覚はもちろん四季折々の情緒を鑑賞できるお菓子として重宝されています。

その中でも「お好みゼリー」は様々な形・色合いがワイワイと華やかに詰め合わせられており、繊細な芸術的要素だけではなく、大阪らしい賑やかで楽しさも感じることが出来るゼリーとして認知されています。

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ